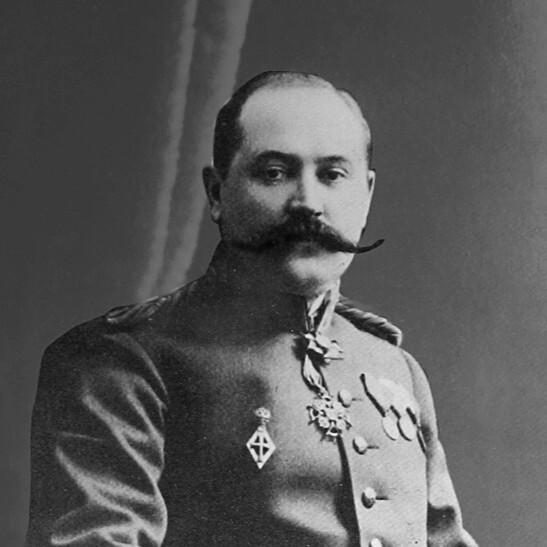

Граф Павел Николаевич Игнатьев родился 30.6.1870 г. в семье посла в Константинополе графа Н. П. Игнатьева. Внук Преображенца графа П. Н. Игнатьева.

Учился в Санкт-Петербургском университете, в Сорбонне, в 1892 г. окончил университет Св. Владимира в Киеве и поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк, в котором к тому моменту уже служил его младший брат Николай, будущий командир полка. В полку также служил его родной брат граф Алексей Игнатьев, а также двоюродные братья Александр и Николай Зуровы.

Из дневника Великого князя Константина Константиновича:

Учился в Санкт-Петербургском университете, в Сорбонне, в 1892 г. окончил университет Св. Владимира в Киеве и поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк, в котором к тому моменту уже служил его младший брат Николай, будущий командир полка. В полку также служил его родной брат граф Алексей Игнатьев, а также двоюродные братья Александр и Николай Зуровы.

Из дневника Великого князя Константина Константиновича:

"В трёх ротах есть вольноопределяющиеся: [...] в 15-й граф Игнатьев, старший брат нашего офицера. Их дед был в первом батальоне 14 декабря 1825 г." (Запись за 18 декабря 1892 г.)

"Государь нашёл, что полк проходил отлично, но заметил на правом фланге 15-й роты дурно идущего человека: это оказался вольноопределяющийся граф Игнатьев." (Запись за 24 февраля 1893 г.)

"По представлению Пешкова и Кашерининова произвёл вольноопределяющегося ефрейтора графа Игнатьева в унтер-офицеры." (Запись за 28 мая 1893 г.)

"Посылал за вольноопределяющимся графом Игнатьевым, он отбыл срок службы, оставляя по себе самую добрую память. Я простился с ним и подарил ему свою карточку." (Запись за 9 августа 1893 г.)

"В полку мне являлся прапорщик запаса граф Павел Игнатьев, бывший вольноопределяющийся нашей 15-й роты. Я устроил, что он отбудет шестинедельный срок призыва в чине прапорщика у нас в полку." (Запись за 13 мая 1894 г.)

"В прошлом году он служил в полку вольноопределяющимся и, выдержав экзамен на прапорщика запаса, вышел. Нынче ему приходилось прослужить 6 недель прапорщиком, и так как все у нас его очень любили, я выхлопотал, чтобы ему отбыть этот срок призыва при нашем полку. Теперь срок истёк, и он возвращается к своим домашним делам. Мы расстаёмся с ним с сожалением." (Запись за 9 июля 1894 г.)

Служил под началом Цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II).

Позднее, на допросе в Чрезвычайной комиссии Временного правительства Игнатьев так ответил на вопрос о том, почему его поддерживал Николай II в бытность его министром просвещения:

Позднее, на допросе в Чрезвычайной комиссии Временного правительства Игнатьев так ответил на вопрос о том, почему его поддерживал Николай II в бытность его министром просвещения:

"Мне, думается, помогали два фактора: один тот, что верховная власть знала меня ещё 20 лет тому назад, когда я был солдатом, когда отбывал воинскую повинность в Преображенском полку. Я всегда относился к делу добросовестно, и мои отношения к солдатам были такие, какие сейчас устанавливаются. И в глазах верховной власти оставался один пример: бывший Государь как раз отбывал ценз батальонного командира, а я был унтер-офицером в своей роте, был запевалой своей роты и заведовал школой грамотности в роте. И вот, в первый лагерный сбор, очень тяжкий (это было в 1893 г.), стояла страшная жара, люди страшно страдали, и наша рота шла без офицеров, потому что все офицеры выбыли из строя. Я помню, герцог Лихтенбергский уехал, и командиром роты был фельдфебель В., который заведовал хозяйством, затем Х, который был потом швейцаром военного министра и унтер-офицер Игнатьев. И вот мы, три унтер-офицера, вели роту, и она была всегда так блестяща, что помню, когда мы входили в Гатчину, все роты подходили под командой "смирно", а 15-ая рота всегда с песнями, и унтер-офицер Игнатьев был запевалой. Очевидно, это оставило впечатление, что у меня с солдатами и с крестьянством очень близкие отношения. [...] Должен засвидетельствовать, что у верховной власти была большая нежность к нижнему чину – к солдату, и эти отношения составили в нем впечатления. Например, в тяжелые походы, у меня в ранце всегда было несколько бутылочек со всякими освежающими вещами: например, дурно кому-нибудь – вынешь, дашь понюхать или выпить, или закусить мятными лепешками; все это очевидно оставило впечатление. [...] Что впечатление осталось, я думаю потому, что когда я, в качестве директора департамента, являлся к бывшему государю, то про этот поход он еще вспоминал. А ведь прошло 16 лет (с 1893 года), а это было в 1909 году!" (Из протоколов допросов графа П. Н. Игнатьева)

С 1895 г. липовецкий уездный предводитель дворянства.

"Действительно, со школьной скамьи, под влиянием Льва Николаевича, я ушел в деревню, где пробыл 14 лет безвыездно, занимаясь сельскохозяйственными делами, потом земством, и затем был предводителем дворянства. Таким образом, все время жил общественной жизнью." (Из протоколов допросов графа П. Н. Игнатьева)

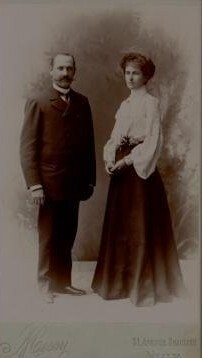

В 1903 г. женился на княжне Наталье Николаевне Мещерской, правнучке Н. М. Карамзина. В браке 7 сыновей (внук Майкл - лидер Либеральной партии Канады).

С 1904 г. председатель Киевской губернской земской управы. С 1907 г. Киевский губернатор. С 1908 г. действительный статский советник.

С 1909 г. по 1912 г. директор департамента земледелия. В этом качестве он, в частности, создал стройную систему начальных, средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений (что впоследствии стало основанием для Николая II назначить Игнатьева на должность министра народного просвещения России).

В 1912-1915 гг. товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройством А. В. Кривошеина.

В 1915-1916 гг. министр просвещения. Разработал реформу школьного образования (единая школа с 7-летним сроком обучения, специализация на второй ступени образования - новогуманитарная, гуманитарно-классическая и реальная, введение родительских комитетов при гимназиях, право педагогических советов гимназий разрабатывать учебные программы). Цель реформы - создание национальной системы образования. Начальное образование - бесплатное и обязательное. Школа переставала быть подготовкой к университету, но становилась самостоятельным этапом подготовки детей к профессиональной жизни. Предметы подразделялись на образовательные и воспитательные. При этом основной упор делался на воспитательном направлении - формировании патриотизма, чувства долга перед Родиной.

С 1904 г. председатель Киевской губернской земской управы. С 1907 г. Киевский губернатор. С 1908 г. действительный статский советник.

С 1909 г. по 1912 г. директор департамента земледелия. В этом качестве он, в частности, создал стройную систему начальных, средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений (что впоследствии стало основанием для Николая II назначить Игнатьева на должность министра народного просвещения России).

В 1912-1915 гг. товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройством А. В. Кривошеина.

В 1915-1916 гг. министр просвещения. Разработал реформу школьного образования (единая школа с 7-летним сроком обучения, специализация на второй ступени образования - новогуманитарная, гуманитарно-классическая и реальная, введение родительских комитетов при гимназиях, право педагогических советов гимназий разрабатывать учебные программы). Цель реформы - создание национальной системы образования. Начальное образование - бесплатное и обязательное. Школа переставала быть подготовкой к университету, но становилась самостоятельным этапом подготовки детей к профессиональной жизни. Предметы подразделялись на образовательные и воспитательные. При этом основной упор делался на воспитательном направлении - формировании патриотизма, чувства долга перед Родиной.

"Перегруженность программ, неправильное распределение предметов", "формальное отношение школы к запросам жизни" и, как следствие, "разобщение школы с обществом".

"С тех пор, как во главе Министерства народного просвещения встал граф Н. П. Игнатьев, у Чернышёва моста открылся родник живой воды." (Директор Московского промышленного училища К. Ю. Зограф)

"...в своих мемуарах граф Игнатьев подчёркивал, что политической идеей реформы являлся тезис о том, что величие России было в единении Царя с народом, а бюрократическое средостение гибельно. Наиболее явно эта линия проявилась именно в области управления образованием."

Игнатьева называли "министром общественного доверия". При этом Игнатьев пользовался полной поддержкой Императора Николая II.

"Из мемуаров П. Н. Игнатьева видно, что его проекты реформ ещё в 1915 г. были утверждены Николаем II и затем согласованы с Правительством, но не получили "законодательного оформления" в 1916 г. исключительно из-за деструктивной политики думской оппозиции. [...] Граф П. Н. Игнатьев в своих мемуарах подчёркивал, что Царь придавал исключительное значение этому вопросу создания всеобъемлющей системы профессионального образования. [...]

В ходе обсуждения "основополагающей теории децентрализации" 10.02.1915 г. Николай II не только утвердил предложения Игнатьева, но и напомнил, что "несколько лет назад он уже настаивал на децентрализации во всех департаментах правительства, но до сих пор мало, что сделано в этом направлении." (Цит. по источнику)

В декабре 1916 г. по просьбе (в пятый раз!) Игнатьева (на этот раз в виде ультиматума с требованием увольнения Протопопова) был отправлен Николаем II в отставку. Его реформа не была принята, однако её наработками воспользовались и Временное правительство, и школы Русского зарубежья, и советской властью.

С 1917 г. глава Русского Красного Креста. После "февральских" событий был вызван на допрос в Чрезвычайную комиссию Временного правительства:

С 1917 г. глава Русского Красного Креста. После "февральских" событий был вызван на допрос в Чрезвычайную комиссию Временного правительства:

"Я помню фразу: "Не страна для нас, а мы для страны". Это старинная точка зрения моего отца и нашей семьи несколько славянофильского направления, которая говорит: "Величие России было в единении царя с народом, а бюрократическое средостение гибельно". Вот та формула, на которой мы всегда стояли."

Осенью 1917 г. избран почётным академиком Российской академии наук, почётным членом Петроградского университета.

В октябре 1918 г. арестован ЧК в Кисловодске, но вскоре отпущен под давлением учителей и учащихся, устроивших демонстрацию в поддержку популярного бывшего министра просвещения (все остальные заложники были расстреляны).

С белыми отношения у Игнатьева совершенно не сложились, отказавшись от поста министра земледелия у Деникина. Он писал:

В октябре 1918 г. арестован ЧК в Кисловодске, но вскоре отпущен под давлением учителей и учащихся, устроивших демонстрацию в поддержку популярного бывшего министра просвещения (все остальные заложники были расстреляны).

С белыми отношения у Игнатьева совершенно не сложились, отказавшись от поста министра земледелия у Деникина. Он писал:

"Кажется, мы признаём в революции только то, что нравится нам самим. Отнять власть у династии, которая правила триста лет, - приемлемо и законно, а отнять у нас земельную собственность - неприемлемо и незаконно. Народ не понимает этой логики и не поддержит Белое Движение."

В марте 1919 г. эмигрировал в Болгарию, оттуда - в Великобританию, где приобрёл имение. в 1932 г. переехал в Канаду. Доживал "свою старость в нищете, питаясь тем, что приносил ему огород, им же обрабатываемый".

Скончался 12.8.1945 г. в Аппер-Мельбурне, Квебек, Канада. Похоронен на кладбище Св. Андрея в Ричмонде.

Подробнее прослушать о графе П. Н. Игнатьеве можно здесь.

Цит. по источнику.

Скончался 12.8.1945 г. в Аппер-Мельбурне, Квебек, Канада. Похоронен на кладбище Св. Андрея в Ричмонде.

Подробнее прослушать о графе П. Н. Игнатьеве можно здесь.

Цит. по источнику.